农牧动态

筑牢畜禽遗传资源保护屏障 为种业振兴注入新动能

种业是国家战略性、基础性核心产业,畜禽遗传资源则是保障畜牧业高质量发展的“芯片”。作为国家重要的农畜产品生产基地,内蒙古自治区近年来深入贯彻种业振兴行动,持续加强畜禽遗传资源保护与利用工作,通过科技创新、资源库建设、标准引领等多措并举,为种业振兴注入强劲动力。

一、打造畜禽遗传资源“诺亚方舟”

走进内蒙古自治区农牧业技术推广中心,一座现代化的畜禽遗传资源库正在高效运转。作为自治区首批农牧业种质资源保护单位,该资源库承担着全区畜禽种质资源保存与保护的重要使命。

“我们就像在建造一座畜禽遗传资源的‘诺亚方舟’。”资源库负责人介绍,目前库内已保存蒙古牛、蒙古马、内蒙古绒山羊等6个畜种27个地方特色品种的遗传材料,总量达15.5万份。其中:涵盖15个家畜品种冷冻精液13.8万剂;19个家畜品种的冷冻胚胎4159枚;来自4个家畜品种的体细胞样本840余份,覆盖14个家畜品种的血液样本1.1万余份。这些珍贵的遗传材料,为自治区特色畜禽品种的保护和利用提供了坚实的物质基础。

二、科技创新突破技术瓶颈

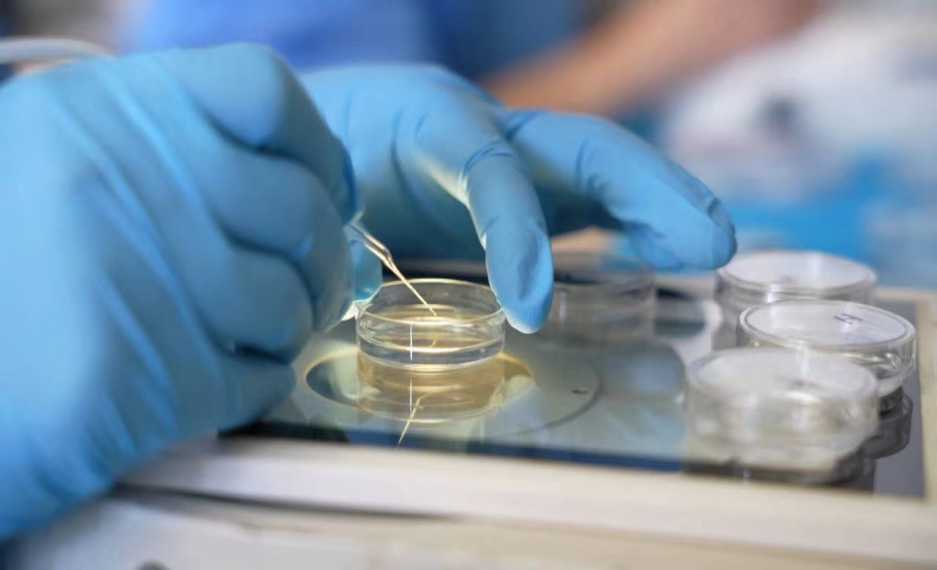

在资源库的实验室里,科研人员正在对一批新制作的蒙古马精液进行质量检测。“我们通过优化冷冻保护剂配方和降温程序,使解冻后活力稳定在0.35以上。”技术负责人介绍说。

这只是科技创新助力资源保护的一个缩影。针对自治区特有的地方品种,技术团队重点突破了多项关键技术:

1. 超数排卵技术优化

根据不同品种特性,科研人员优化激素种类和剂量,使内蒙古绒山羊(阿尔巴斯型)可用冷冻胚胎数提升至6.5枚/只,阿拉善型达到7.3枚/只,较传统方法稳定,且数量提高约10%~20%。

2. 腹腔镜输精技术改进

针对高寒地区品种特点,技术团队改进了输精技术,使呼伦贝尔羊可用冷冻胚胎数平均达到6.4枚/只,苏尼特羊、乌珠穆沁羊分别达到5.5枚/只和6.3枚/只。

3. 长期保存技术验证

2023年的试验显示,保存十年的蒙古牛冷冻精液解冻活力仍保持在30%以上,通过人工授精获得的A级胚胎占比达78.8%。2024年进行跨越“十年”的冷冻胚胎移植试验,产犊率达到33.3%,验证了遗传材料长期保存技术的可靠性。

三、构建完善保护体系

资源保护是一项系统工程。自治区农牧业技术推广中心在推进科技创新的同时,着力构建全方位的保护体系:

1. 标准体系引领

制修订了《内蒙古绒山羊》《乌珠穆沁羊》《苏尼特羊》3项国家标准和《乌冉克羊》《人工授精技术规程》2项地方标准,为资源保护提供了技术遵循。

2. 抢救性保护实施

对河套大耳猪等濒危品种启动抢救性保护计划,通过多途径保存其遗传材料。同时,加快推进阿拉善双峰驼体细胞、鄂伦春马冷冻精液等特色品种的保存工作。

3. 资源开发利用

建立“基因库-保种场-保护区”三级保护网络,推动保种与利用相结合。2023年—2024年,利用保存的蒙古牛冷冻精液、河套大耳猪冷冻精液等遗传材料,为多家养殖主体提供了优质种源,助力产业提质增效。

四、展望未来发展方向

下一步,内蒙古自治区农牧业技术推广中心将继续探索创新,以国家种业振兴为己任,立足自治区畜禽遗传资源现状,进一步强化地方畜禽遗传资源保护与利用,制定系统性、长期性畜禽遗传材料制作保存工作计划,不断提升遗传资源库的人员和技术力量,连续性开展遗传材料制作保存工作,创新完善畜禽保种理论,深入开展马、骆驼等畜种的胚胎、精子、细胞等遗传物质超低温冷冻保存技术研发,解决制约资源保护的技术瓶颈,不断提升资源保护科技水平,让内蒙古的畜禽遗传资源保护工作走在全国前列,为种业振兴奠定坚实基础。